이코노미스트에 따르면 선진국 평균 실업률은 5.3%로 글로벌 금융위기 이전보다 낮다. 그러나 세계에서 가장 호황인 미국에서조차 임금 인상률은 3% 미만에 불과하다. 명목임금 상승률이 경제 상황을 반영하지 못하는 것도 문제지만 실질임금 상승률은 더 낮다.

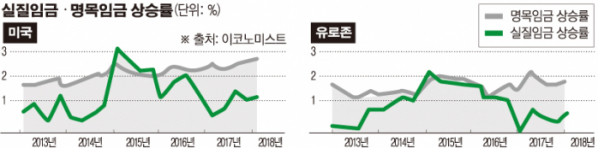

최근 1년간 미국의 명목임금 상승률은 2%대였지만 실질임금 상승률은 1% 또는 0%대를 기록했다. 유로존(유로화 사용 19개국)의 경우 명목임금 상승률은 1%대였으나 지난해 초 실질임금 상승률은 마이너스를 나타냈다.

실질임금 상승률이 낮은 것은 인플레이션이 임금 인상분을 상쇄하고 있어서다. 가장 큰 원인은 국제유가이다. 브렌트유 가격이 배럴당 30달러였던 2016년에는 인플레이션이 낮아 명목임금 인상이 실질임금으로도 이어졌다. 그러나 최근에는 유가가 배럴당 75달러까지 오르면서 임금과 인플레이션이 동반 상승했다. 지난해부터 이어진 세계 경제 성장세의 이익을 많은 근로자가 체감하지 못하는 이유다. 미국과 유로존에서는 현재보다 실업률이 훨씬 높던 5년 전과 실질임금 상승률이 비슷하거나 조금 높은 수준을 나타내고 있다.

임금을 결정하는 과정에서 노동자의 협상력이 약해진 점도 영향을 미쳤다. 노동조합 가입률이 하락하고 해외 아웃소싱이 증가했다. 선진국의 여러 제조업체가 임금이 저렴한 해외로 눈을 돌렸다. 이는 임금협상에서 노동자를 불리하게 만들었다. 구글과 페이스북 등 노동력 의존도가 낮은 IT기업의 부상도 노동자의 지위를 약화했다.

불황이 개선되면 임금이 오르는 속도가 빨라진다. 문제는 기업들이 이에 부담을 느끼고 부담을 고객에게 전가할 수 있다는 점이다. 임금이 오르는 만큼 제품이 비싸지면 물가가 올라 실질임금 상승에 부정적이다.

지난해 하반기 영국의 생산성은 2005년 이래 가장 빠른 속도로 증가했다. 일본중앙은행(BOJ)은 생산성을 높이기 위해 막대한 비용을 투자하고 있어 임금을 올리기 위해 가격 인상을 할 필요가 없다고 밝혔다. 그러나 생산성 향상에도 수십 년 동안 국내총생산(GDP)이 노동으로 분배되는 비중은 오히려 줄었다. 대신 자본으로 향하는 비중은 증가했다. 국제통화기금(IMF) 연구진에 따르면 선진국의 경우 노동으로 분배된 비중은 1970년 55%에서 2015년 51%로 감소했다.

이코노미스트는 임금은 단순히 노동시장의 수요 문제가 아니라 구조적 변화가 필요한 사항이라고 지적했다. 이어 인플레이션 상승에 대응해 금리를 인상하는 미국 연방준비제도(Fed·연준)와 유럽중앙은행(ECB)도 비판했다. 이코노미스트는 연준과 ECB의 매파적 움직임이 실질임금 인상을 방해한다면서 수십 년 동안 노동자의 비참한 운명을 감안하면 이는 다소 성급한 움직임으로 보인다고 꼬집었다.

![최장 10일 연휴…내년 10월 10일 무슨 날? [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2097539.jpg)

![사생활부터 전과 고백까지…방송가에 떨어진 '일반인 출연자' 경계령 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2097516.jpg)

![전남 ‘폐교’ 844곳 가장 많아...서울도 예외 아냐 [문 닫는 학교 4000곳 육박]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096215.jpg)

![[종합] 금투세 소멸에 양대 지수 급등 마감…외인·기관 코스닥 ‘쌍끌이 사자’](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/1961259.jpg)

!["성냥갑은 매력 없다"…정비사업 디자인·설계 차별화 박차 [평범한 건 NO, 특화설계 경쟁①]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096997.jpg)

![[단독] '부정‧부패' 의혹 장애인아이스하키협회, 상위기관 중징계 처분 뭉갰다](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2095914.jpg)

![[1보] 뉴욕증시 하락…다우 0.61%↓](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2095986.jpg)

![[포토] 일지와 숫자로 본 올해 미국 대선](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2097629.jpg)

![[아시아증시] 중국 재정지출 확대 기대감…상하이 1.12%↑](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2097556.jpg)

![[찐코노미] ‘D-1’ 美 대선, 초박빙…글로벌 금융시장도 긴장](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2097489.jpg)

![서울시립 김병주도서관 착공식 현장 나서는 김병주 MBK 파트너스 회장 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2097597.jpg)