“매년 수십억의 저작권 수익을 챙긴다는 박진영(JYP) 처럼 투자하면 저작권료를 받는 줄 알았어요.”

‘하루만 보유해도 저작권료가 정산된다’는 광고문구에 투자 했던 투자자들이 손실을 보거나, 속고 투자했다며 불만을 터트리고 있다.

투자자들은 뮤직카우의 저작권, 저작인접권, 유ㆍ무선 전송보상금, 방송등 공연보상금, 기타보상금 등 복잡하게 나누어져 있는 음악에 대한 권리 보상 체계에 대한 자세한 설명ㆍ고지를 충분히 받지 못했다고 지적한다.

자영업자 황모(42) 씨는 최근 출렁임이 커진 주식 시장 대신 안정적인 투자처를 찾던 터였다. TV에서 우연히 본 뮤직카우 광고를 보고 홈페이지에서 ‘저작권료로 연 8.7% 수익’ 문구를 본 그는 모은 돈 200만 원을 뮤직카우 캐시로 충전했다. 그러나 그는 2주 만에 -33%라는 성적표를 받았다. 구매한 곡의 시세가 급락했으나 거래량이 없어 매도 기회를 놓쳤다.

6일 이투데이가 뮤직카우 개인 투자자들을 대상으로 취재한 내용을 종합하면 투자자들은 뮤직카우가 광고에서 안내하던 문구와 실제 투자가 다르다고 호소했다.

먼저 투자자들은 시세 변동으로 인한 손실 위험성이나 중요 정보가 사전 고지 되지 않았다는 점을 지적했다. TV나 유튜브 광고, 블로거 글 등을 통해 투자에 나섰지만 큰 손실을 겪은 후에야 뮤직카우의 ‘저작권료 청구권’이 투자성 상품이란 사실을 깨달았다는 설명이다.

뮤직카우에 7% 가량 손해를 입은 스타트업 종사자 20대 정모씨는 “시세조종이나 파산 시 투자금을 회수하지 못할 수 있다는 사실을 몰랐고 당시 알았다면 안했을 것”이라며 “(위험성에 대해) 사전 고지가 없어 보호가 안돼 있고 유리한 정보만 써놓는 것 같다”고 말했다.

곡 구매 시 같은 페이지에서 제공 중인 ‘과거 수익률’에도 현혹됐다고 입을 모았다. 최근 곡일수록 높은 수익률이 적혀 있으나 점점 인기가 떨어지는 만큼 수익도 같이 하락한다는 지적이다.

아르바이트로 모은 돈을 투자해 20%가량 손실을 보고 있는 이모(27) 씨는 “(거래 페이지에) 40%, 50% 수익률을 적어놨는데 나중에 찾아보니 1년 전에 음원이 막 나오고 나서 1~2개월만 그랬고 지금은 엄청 낮아졌다”며 “광고를 통해 믿었던 부분과 실제가 다르다”도 전했다.

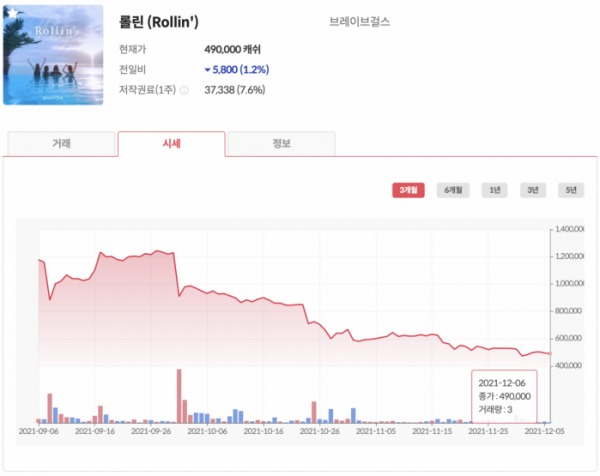

“원금 손실을 볼 수밖에 없는 구조”라는 지적도 나왔다. ‘롤린’과 같이 역주행하는 ‘반짝인기’ 음악 외에는 저작권료 청구권 수익이 미미하고 거래량이 턱없이 부족하다. 이에 매수 호가 부재로 저가 매도를 할 수밖에 없어 원금 손해가 불가피하다는 것이다.

‘저작권료 청구권’이 아니라 ‘저작권’을 직접 구매하는 줄 아는 경우도 있었다. 이모 씨는 “광고를 통해 저작권 일부가 퍼센트가 되는 거로 알고 있었다”며 “아니라는 걸 알았으면 투자하지 않았을 것”이라고 전했다.

뮤직카우는 소비자들의 시세차익 손실에 대해 사전 고지를 강화하겠다는 입장이다. 정현경 뮤직카우 총괄 대표는 “그동안 (저작권료 참여청구권이) 안정·장기 자산이라고 생각해 (수익 모델인) 연금자산과 시세차익 중 연금자산쪽으로 맞춰 말씀드렸다”며 “시세차익으로 손실이 날 수 있는 부분을 더 명확히 표시할 것”이라고 밝혔다.

금융감독원은 현재 뮤직카우의 자본시장법 위반 여부를 두고 내부적으로 조사를 검토 중이다. 금감원 관계자는 “뮤직카우가 금융상품에 해당하느냐에 대해 유권해석이 필요한 상황”이라며 “넓게 보면 가상가산처럼 투자했다가 피해 보는 분들이 많아 논란이 많은데 기본적인 금융상품인지를 봐야 할 것”이라고 전했다.

![최장 10일 연휴…내년 10월 10일 무슨 날? [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2097539.jpg)

![사생활부터 전과 고백까지…방송가에 떨어진 '일반인 출연자' 경계령 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2097516.jpg)

![전남 ‘폐교’ 844곳 가장 많아...서울도 예외 아냐 [문 닫는 학교 4000곳 육박]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096215.jpg)

![[종합] 금투세 소멸에 양대 지수 급등 마감…외인·기관 코스닥 ‘쌍끌이 사자’](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/1961259.jpg)

!["성냥갑은 매력 없다"…정비사업 디자인·설계 차별화 박차 [평범한 건 NO, 특화설계 경쟁①]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096997.jpg)

![[단독] '부정‧부패' 의혹 장애인아이스하키협회, 상위기관 중징계 처분 뭉갰다](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2095914.jpg)

![전문가ㆍ금융업계 평가와 앞으로 바라는 금융위원장 [김병환號 100일]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2093864.jpg)

![[종합]'금융 컨트롤타워 재확인' 강한 리더십 통했다[김병환號 100일]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2097645.jpg)

![취임 후 공식발언 '대출 126번ㆍ은행 97번'…가계부채 해결 진두지휘'[김병환號 100일]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2094723.jpg)

![[급등락주 짚어보기] 노랑풍선·참좋은여행, 中 무비자 입국 허용에 ‘上’…네이처셀↑](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2097646.jpg)

![[오늘의 주요 공시] SK이노베이션ㆍ한국타이어ㆍ엔씨소프트ㆍ지누스 등](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2096304.jpg)

![[찐코노미] ‘D-1’ 美 대선, 초박빙…글로벌 금융시장도 긴장](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2097489.jpg)

![서울시립 김병주도서관 착공식 현장 나서는 김병주 MBK 파트너스 회장 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2097597.jpg)